飛象原創(魏德齡/文)18-19世紀間,當時的德國政府開始了一項科學林業的嘗試,試圖通過單一化種植、幾何化布局與排除非經濟因素的手段來提升挪威云杉或松樹的產量。然而最后的結果卻事與愿違,第二代和第三代林地便開始因土壤退化和生態平衡而產量下降,忽視當地實際情況的單一目標管理,也破壞了當地社區的結構與經濟,不僅經濟林變得更加脆弱,收入也沒有得到提升。

德國的“科學”林業案例,正是工業化農業階段的縮影,機械化單一目標的農業規劃,可能會帶來產量的短期增長,卻喪失了可持續性,農業環境中的生態韌性也遭到了破壞。同時,鄉村本身又并非能夠成為最終的收益者,產量暴增與市場波動間的不穩定,讓農產品的銷量也面臨問題。

隨著科學技術的進一步發展,人類對于農業的認知也進入到智能化、數字化和可持續發展的智慧農業階段。業界開始認識到,農業不僅僅是技術問題,還涉及社會關系、文化習俗和生態平衡。而物聯網、傳感器和人工智能技術為構建鄉村的智能生態系統奠定了基礎。農村的建設需要從工業時代的單一目標向數智時代的“處處美好”過渡。

在中國聯通召開2025年助力鄉村振興推進會的共話數字鄉村環節中,來自哈爾濱的數字村官代表展示的智慧農業案例,顯示出現代技術賦能,對于當地鄉村所帶來的全新改變。

鄉村處處美好

李家村位于黑龍江省哈爾濱市松北區對青山鎮,通過聯通智慧農業技術的賦能,所實現的結果正是一個多目標的全面提升,不僅實現水稻產量創了新高,寒地小龍蝦的成活率、畝產較往年都有很大的提升。在“一水兩用,一畝雙收”蝦稻共生的環境中,通過感知技術,實現24小時盯水溫、測水質的目標,并且在室內通過電腦顯示器便一目了然。此外,在李家村試驗用無人機精準變量施肥,不僅每畝地能減少肥料的用量,還保護了黑士層的肥力。病蟲害防治智能體也能給出防治建議。

李家村的案例絕非孤例,在本次活動期間,聯通還邀請參會代表們參觀了位于重慶九龍坡區西南部銅罐驛鎮的英雄灣村。作為當地與聯通聯合打造的AI應用標桿示范村,走進田間后的最直觀感受便是無人機與機器人所扮演的新角色:采摘、巡檢、運輸三類智能農機。通過AI視覺、5G物聯網等技術,實現農業生產全流程智能化,提升作業效率,降低人力成本。例如,無人機結合后臺管理系統,解決山地丘陵地區農特產品運輸難等問題。融合AI視覺與機械臂技術,精準識別并采摘成熟果實,降低人工成本,提升生產效能。

雙方還定制開發九龍坡區數字鄉村一張圖。該平臺整合西三鎮38個村及15個國家級、市區級涉農系統,匯聚30萬+土地圖斑、8萬+人口、33萬+物聯數據,聚焦農田管理、農品溯源、三資監管、休閑農旅等8大核心業務,依托“1底座+2張圖+5領域+N應用”架構,實現數據共享、環境監控、產業規劃及決策指導。

在銅罐驛鎮智慧農業數智化管理平臺的合作中,實現柑橘、桃園的數智化管理:通過物聯網傳感器采集數據,為柑橘、桃園提供精準灌溉、智能施肥支持。整合云計算與大數據,減少農資損耗、提升優果率。該平臺實現生產透明化與產銷對接,帶動園區增收,為農業轉型提供樣本。可視化大屏助動態管理,消費者可視頻溯源。

除了在農業生產上的技術賦能外,鄉村的日常數字生活質量提升也成了工作中的重要一環。英雄灣村中國聯通數字鄉村平臺對接重慶市政府141基層智治、公安雪亮鄉村平臺,實現數據融通、視頻貫通,構建村委AI助手、積分治理、鄉村一碼游、應急廣播、公共交通與看家護院安全等全域覆蓋的立體化治理體系。

另通過實施集體經濟通信合作社項目,目前該村常住人口930人,家庭住戶305戶,已有46%以上的家庭使用了中國聯通通信服務,村委及村民100%注冊鄉村振興(重慶)數字產業研究院“慧農AI空間站”,享受“村委AI助手、AI莊稼醫院、AI法律助手、青囊AI醫藥”等AI應用服務。該項目預計協議期內實現集體經濟創收10余萬元。

從上述案例中不難發現,數字鄉村的目標是綜合多樣的,在實現智慧農業的過程中,新興技術與農田的融合,讓農民能夠全方面掌握生態環境的情況。無人機、機器人這樣的新型設備,又讓一些原本還需要人力進行的工作,得到了解放,為一些經濟性作物的收獲效率提升帶來了可能。同時,收獲之外的鄉村生活也成了新的提升目標,消除數字鴻溝的高速網絡覆蓋接入,醫療衛生安全的保障,都讓鄉村生產生活在數智時代跳脫出了工業化農業在單一目標模式下所帶來的桎梏。

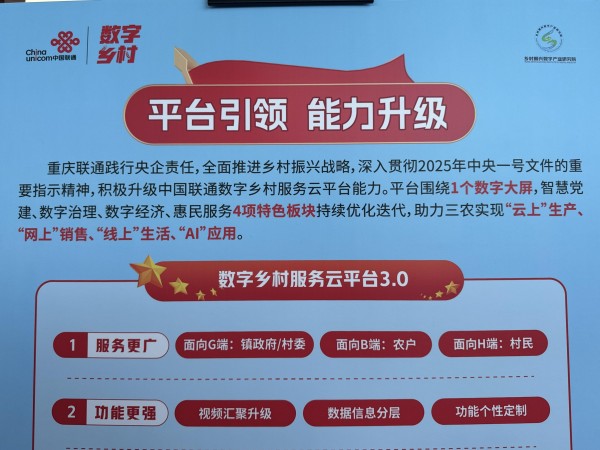

對于鄉村中的每一位成員來說,這種改變所帶來的幸福也更加實際,在英雄灣村的項目宣傳板中的一段話就能體現出這一點:“云上”生產、“網上”銷售、“線上”生活、“AI”應用。這是宣傳板上的一段功能介紹詞,但又很好地反映出了智慧鄉村所帶來的全面變化,不僅能夠讓農戶產得出,還能賣得好、過得美。

改變的背后源自技術與鄉村間的融合創新,讓田間、村莊與世界聯通起來。

聯通起來的數字鄉村

根據本次活動期間發布的《中國聯通數字鄉村白皮書5.0》,截至2024年底,中國聯通實現鄉鎮及以上區域5G連續覆蓋、行政村寬帶超32萬個,北方行政村覆蓋率達100%。

中國聯通加速數字技術場景化落地,打造農業全鏈路數智化轉型范式,承接4個部委級、5個省級全年完成100余個農業大數據項目建設,主導開發國家級智慧農業示范項目,在糧食主產區和特色農業帶規模化實施2500個示范項目,涵蓋智慧種植、智慧畜牧、數村綜合三個領域,累計服務全國2000個智慧種植基地、100個智慧畜牧園區和300個數字鄉村綜合體,自主研發的數字鄉村平臺聚焦產業振興、生態治理等溜達領域迭代150款應用,服務網絡覆蓋26萬個行政村,惠及2752萬戶村民。

以聯通云為支撐開發的國家農業遙感應用平臺,突破多源異構數據處理、多尺度空間分析等關鍵技術,帶動四川、廣東、山東等農業大省建設省級遙感平臺,同步推進“測管服”全鏈條服務能力建設,通過動態監測作物長勢、災害預警、產量預估等農情數據,開展耕地輪作休耕、非糧化等監管,為農民提供精準種植指導,助力糧食產能提升和農民增收。

中國聯通還聯合農業農村部、知名高校及科技企業開展人工智能技術攻關,形成“總部能力中樞+省級落地執行”的協同模式,將數字鄉村建設與農村電商、智慧物流等新業態深度融合,通過技術賦能激發鄉村內生發展動力,為健全現代農業產業體系、推進鄉村全面振興貢獻了可復制可推廣的數字化轉型方案。

面向下一步工作,中國聯通表示將聚焦“五大融合”,打造政府滿意、三農受益的數字鄉村“第一品牌”,助力農業增效益、農村增活力、農民增收入。

一是技術融合,夯實新型基礎設施。鄉鎮及以上區域完成5G連續覆蓋,鄉鎮及重點行政村全面接入千兆光纖寬帶,創新布局“通感一體、天地一體、通智一體”新能力。

二是產業融合,打造農業新質生產力。開展鄉村數字化專項、人工智能專項、集體經濟專項,實現智慧農業場景數字化需求全覆蓋。2025年計劃建設500個農業示范項目,為10萬個村集體經濟提供數智服務。

三是業務融合,打造城鄉數智生活。持續強化“聯通智家”品牌引領,以“1個平臺+3大生態+4類產品AI全融通”,推廣智家通通、云智手機鄉村版、聯通U愛助手等產品。2025年,云智產品預計服務鄉村8000萬家庭。

四是生態融合,提升農村治理效能。以“聯通數村”平臺為樞紐構建生態協同機制,打造數字鄉村生態服務體系。2025年,“聯通數村”計劃深度服務全國26萬行政村。

五是服務融合,助力農民增收致富。運用數智技術著力打造賦能產業、惠及民生的服務體系,提升農民就業創業質量和層次。計劃培養1萬戶“職業播農”,創造就業崗位超27萬個。

展望未來三年,中國聯通計劃聯結超500家合作伙伴打造鄉村振興數字生態聯盟,建設1500個鄉村產業創新項目;打造3萬個數字鄉村示范點,持續服務30萬個集體經濟組織數智需求;輸出1萬個數字人主播形象,開展100萬人次農民數字化技能培訓。

工業化農業階段所帶來的種種問題,曾經一度讓人們懷疑科技能否真正給鄉村帶來幸福。然而,古老耕種經驗本身也是一種科學的經驗積累,只是人類還缺乏有效技術將其提取總結。當鄉村的土地、氣候、布局等多維豐富的數據能夠被傳感器挖掘、被網絡相連接、被系統所整合,加之大數據與人工智能技術的興起,智慧的意義在此凸顯,聯通起來的鄉村,不再是單一目標的作物生產機器,而是處處美好的新田園。